「うちの子、ちゃんと小学校に通えるかな…?」そんな不安を感じていませんか?

私の娘は幼稚園へ入園して泣かずに登園できるようになるまで3ヶ月かかりました。

幼稚園の玄関で「ドキドキしてる?」と胸の音を聞いてと言ってきたり「ママがいい」としがみついてきたり。

他の保護者はサッと見送って帰っていくなか、気づくと40分経ってたこともありました。

そんな姿を見て、幼稚園とは雰囲気がガラリと変わる小学校に入学したらどうなるんだろう?と心配になったんです。

少しでも安心して入学できるように、少しずつ小学校生活に向けた準備をはじめました。

我が家の取り組みの中で、先輩ママから聞いて「なるほど!」と思ったこと、実際にやってみて良かったことを紹介します。

15の準備ステップがありますが、お子さんのペースに合わせてできることからはじめてみましょう!

小学校入学前にやっておくこと〜生活習慣編〜

繊細っ子にとって小学校入学は、新しい先生やお友だち・知らない場所・はじめてのルールと不安がいっぱいです。

不安で心がいっぱいにならないように、日常の中で小さな慣れを増やして安心材料にしましょう。

わが家の実体験をもとに「生活習慣編」として入学前にやっておいてよかったことを紹介します。

①あいさつの練習

あいさつの練習は必須です。

あいさつは集団生活の入口。緊張感をやわらげて安心感を得たり、自信を育てるためにも効果的!

さらに、友だち関係での仲間はずれやからかいのトラブル予防や、ルール理解の第一歩にもなります。

我が家では、まだ話し始めたばかりのころから「おはよう」「おやすみ」は毎日徹底していました。

娘は、まったく知らない店員さんに話しかけたりできるタイプだけど、あいさつは苦手な様子。

登園時には、私が先生やお友だちにあいさつする姿を見せるようにしています。

モジモジしながらも少しずつあいさつができるようになった娘には「がんばって言おう!」より「今の声、聞こえたよ」「小さくても届いてたよ」と褒めたことが効果的でした。

小さなあいさつの積み重ねが、学校生活への自信につながります。

②早寝早起きの習慣を身につける

朝晩のリズムは、できる範囲で整えておくのが◎。

朝に余裕があると心にも余裕が生まれるんですよね。

十分な睡眠時間は集中力や体力の維持にもつながるし、生活リズムが整えば情緒も安定しやすいです。

娘は早起きが得意で、5時半に起きることもあります。

保育園も幼稚園も出発時間が早かったので朝の準備はスムーズ。

ただ、夜が課題で…私がそばにいないと寝なかったり、寝るまでの準備が遅く寝るのは毎日22時頃です。

なので少しでも早く寝ようと娘と考えた「早寝チャレンジ」の作戦がこちら。

- 18:00〜 お風呂に入る

- 19:00〜 夕飯を食べ、はみがき&仕上げ磨き

- 20:00〜 翌日の準備を済ませて絵本の時間

日によって夕飯が先になったり、テレビに見入って時間がズレたりしますが、小学校に向けて「親子で頑張る」意識づけになっています。

完璧じゃなくても、まずは「夜は早く休む」意識を持つことから始めてみましょう。

③机に向かう時間を作っておく

「座って取り組む」という経験を少しでもしておきましょう!

小学校の授業は40〜45分と慣れていないと長くてツラいですよね。

短時間でも机に向かう習慣があると、イスに座っていられる体力と集中力が少しずつ身につくんです。

切り替えが苦手な繊細っ子も「机に向かう=学ぶモードの時間なんだ」と少しずつ理解できると授業にスムーズに入れます。

また、達成感やルールを守る力など学びの土台を育てる大切な準備です!

娘の大好きなお絵かきのときに「座ってやろうね」と、遊びの中でも声かけを続けたら座わることが増えてきました。

それまではよく、床に寝そべって遊んでいることが多かったんです。

今では「お友だちにお手紙を書く」と自分からイスに座って手紙を書いています。

さらに座る機会を増やそうと思い、年中からは家庭学習教材の『幼児ポピー』を始めました。

ワークをするときはリビングのテーブルで机に向かう姿勢でがんばっています。

「学習」ではなく「座る経験」が大切!

楽しく・短時間でOKなので、家庭での机時間を少しずつ取り入れてみましょう。

④持ち物の準備を一緒にやってみる

持ち物の準備は、親子で一緒にやることで習慣化しやすくなるんです。

準備を一緒にすることで、娘は「何をいつ持っていくか」が分かり、新しい生活も不安よりも楽しみが増えました。

我が家でやったのはコチラです。

| 年齢別持ち物の準備スケジュール | |

|---|---|

| 3歳 | ママが用意したものをリュックに入れる |

| 4歳 | ひらがなの持ち物リストを作って見て準備できる習慣 |

| 5歳 | 持ち物リストなしで翌日のリュックと着ていく服の準備 |

ただ、娘を信じてチェックしなかった日に限って忘れ物があったりします。

なので、最終確認は一緒にやることをオススメします。

「自分でできた!」を増やすことが、自信と安心につながってます。

親がそっと見守りながら、確認をしつつ楽しく準備を習慣化していきましょう。

小学校入学前にやっておくこと〜学習編〜

「入学前に、お勉強っぽいことってした方がいい?」

繊細っ子だと「勉強させすぎたくないけど、学校の授業についていけるかな…」と、心配になりますよね。

わが家も、無理なくできる学びを意識して入学準備をしてきました。

その中で、娘に合っていたのが家庭学習教材の「幼児ポピー」です。

カラフルで可愛いイラストと親しみやすい内容で、楽しく「できた!」が増えて嬉しそうにしています。

遊び感覚なのに、小学校につながる内容がしっかり入っていて勉強へのハードルが下がりました。

わが家の実体験も交えながら、繊細っ子でも取り組みやすい学習の土台づくりを紹介します。

①ひらがなに慣れよう

入学前に「ひらがな」や「数字」にふれておくと、学びへの親しみが自然と育ち、入学後の授業もスムーズです。

それだけでなく「ことば」や「数」への好奇心や理解が深まり、表現力・思考力の土台が育ちます。

娘がひらがなに慣れるのに良かったのは、絵本の読み聞かせです!

我が家でも「毎日読み聞かせ!」と意気込みましたが、実際は娘が「よんで~」と持ってきた時に読む程度。

でも、幼稚園で毎日絵本の貸し出しが始まり、自然と読み聞かせの習慣ができました。

「聞いてるのかな?」と思う時もありましたが、ひらがなを読むスピードが早くなったので効果大です。

せんり

せんりちゃんと見ていて学んでいたんだなあと感心しました。

②数字に慣れよう

数字も、お風呂で「10まで数えたら出ようね」や、「おやつは3つまでね」と日常の中で数える機会を作っています。

ある日、娘が幼稚園から借りてきた絵本に「100かいだてのいえ」という本がありました。

シリーズ全6を読み終えた頃には、100までスラスラ数えられるようになっていてビックリ!

数字の学びは、日常の中で無理なく自然にできるのがベストです。

子どもの「好き!」や「やってみたい!」を大切にすると、ぐんぐん伸びていきますよ。

③自分の名前を読み書きできるようにする

「自分の名前が書ける」は、自信つながる大切な一歩です。

自分の名前を読んだり書いたりできるようになると、「自分のもの」が分かり間違いを減らすことができます。

何より、「自分」を大切にする気持ちが育ち、文字への親しみも自然に育ちます。

娘が保育園の頃、持ち物に名前を書く私の姿を見てマネをし始めましたので「今だ!」と思い、ひらがな表を見せたり一緒に書いてみたりしました。

自分の名前が書けるようになると、今度は家族の名前を書いてみたり「○○ちゃんにお手紙書く!」と文字を書くのが楽しそうでした。

新しい洋服のタグに自分の名前があるか確認する姿もかわいくて、年長の今では自分で名前を書いて「これ、○○のってすぐわかるでしょ?」と誇らしげです。

自分の名前が読み書きできると文字に興味がでてきます。せび「名前」から始めてみてくださいね。

④時計をみて時間を読む練習

「いま、何時?」がわかると、生活の流れがつかみやすくなるんです!

時間感覚が育つと、生活リズムが整いやすくなり、学校のスケジュールにも対応しやすくなります。

我が家では「長い針が◯になったら○○しようね」と声をかけることが多いです。

すると、娘も「長い針が6まで見るね」と自分から動画タイムを宣言して見たりと時間に意識を向けるように。

平日の朝は「8時15分すぎたら遅刻になっちゃうよ」と教え、通園中にチャイムが鳴った時にはちょっと焦らせてみたりして時間を意識させています。

遊びの延長でもいいので「時間を読む」楽しさにふれてみましょう。

⑤英語も少しずつ触れる

「英語って楽しい!」という気持ちを育てておくと、英語に対する苦手意識がなくなります。

繊細な子ほど、未知の音や言葉に戸惑いや不安を感じやすいですよね。

だからこそ、耳の柔らかい時期に英語にふれておくと自然と抵抗感がなくなります。

「楽しい」「聞いたことある」があると、小学3年生から始まる外国語活動も安心です。

わが家ではセイハ英語学院に通っています!

ショッピングモール内にあって通いやすく、先生も明るく親しみやすく娘も毎回楽しそう♪

きっかけは娘が1歳になる頃、コロナ禍で外出もままならず家でYouTubeにお世話になる日々でした。

動画を楽しむ娘の様子を見ていると日本語の番組より英語の番組の方が楽しそう!

「これはチャンス!?」と思いセイハ英語学院に通い始め、4年目になりました。

ペラペラには話せませんが「英語って楽しい!」という気持ちが育っているのを感じています。

スーパーで突然「きゅうりは英語でcucumberだよ」と教えてくれたりします。

娘には「話してみたい」と思ったときに自然に声に出せる子になってほしいなと思っています。

英語は早くからが正解!ではなく「楽しくふれること」が大切です。

無理なく楽しく日常の中で取り入れていけたらいいですね。

小学校入学前にやっておくこと〜メンタル編〜

「お友だちできるかな」「先生はどんな人?」と繊細っ子は不安が強いですよね。

大人にとっては何気ないことでも、繊細っ子にとっては大きな心の壁になることもあるんです。

繊細っ子が、安心して小学校生活をスタートできるように、わが家が実践した”心の準備”を紹介します。

①勉強に興味を持つ取り組みをする

小学校入学前から「勉強に興味を持つ環境づくり」をしておきましょう!

小学生になると、毎日あたりまえのように「勉強」が始まります。

急に「さあ、勉強しよう」と言われても、子どもにとってはハードルが高く感じてしまうことも。

だからこそ、少しずつ日常に勉強の要素を取り入れて「できた!」「わかった!」という成功体験を積み重ね、自己肯定感の土台を作ってあげることが大切です。

「勉強って面白い!」「知るって楽しい!」そんな気持ちがだんだん勉強=好きや安心感につながっていきます。

私も学生の頃、繊細な所があり、みんなの前で答えるのが怖くて授業がイヤだったんです。

間違えたら笑われると思って「勉強=失敗できないもの」と感じて授業はいつも緊張していました。

娘には「勉強=楽しいもの」と受け入れてほしい。

と思い、AmazonのFireタブレットを勉強に興味を持つ取り組みとして使いはじめました。

ポイントはAmazonのFireタブレットを使うときに「遊ぼうか!」ではなく「お勉強しようか?」と声をかけたこと。

そのおかげで「勉強=楽しいこと」になりました。

さらに、お風呂場に貼って使えるひらがな表もオススメです。

わが家では「自分の名前、探せるかな?」とゲーム感覚で使っています。

読める文字が増えてくると「ママの名前はどう書くの?」「みは?あは?」と質問の嵐!

リビングにも同じようにひらがな表を貼っておくと、娘は一人で探して「見つけた!」と嬉しそうに教えてくれます。

小さな「わかった!」の積み重ねが、勉強へのポジティブな気持ちを育ててくれていると実感しています。

“勉強”は特別なものではなく、毎日の暮らしの中にある「楽しい体験」として、小さな成功体験を重ねて「知るっておもしろい!」という気持ちを大切に育てていきたいですね。

②学校ってどんなところか知っておく

入学前に「学校ってどんなところ?」を伝えておきましょう。

小学校への入学は子どもにとって大きな変化です。

環境や先生との関わり方もがらりと変わるからこそ「知らない」が不安の種になってしまいます。

事前に少しずつ「小学校ってこういう場所だよ」と伝えておくと、子どもは心の準備ができて安心して一歩を踏み出せます。

「学校って楽しいんだ!」というイメージを持てると、入学後も前向きに受け入れやすくなるはずです!

我が家でも少しずつ小学校の情報を伝えています。

娘はとても繊細で、新しい環境に慣れるまで時間がかかるタイプです。

実際、幼稚園に慣れるのにも3ヶ月ほどかかりました。

だからこそ、小学校についても少しずつ「情報」を伝えるようにしています。

「パパも、昔この学校に通っていたんだよ」

「お友だちの○○ちゃんのお兄ちゃんも通ってるんだって」

そんなちょっとした話でも、娘の表情が明るくなりました。

知らない場所ではなく、「つながりのある安心できる場所」として小学校をイメージできたことが、娘にとっては大きな支えになったようです。

「知ること」は、繊細な子にとって何よりの安心材料。

小学校が未知の世界ではなく、ちょっと知ってる楽しそうな場所になれば、入学後もスムーズに進みます。

③先生やお友だちとのコミュニケーションの練習

先生やお友だちと上手に関われるように、コミュニケーションの練習は入学前から始めておきましょう。

環境の変化に敏感な繊細っ子にとって、「知らない」「初めて」の連続は大きなストレスになります。

そんなとき、「知ってる」「やったことある」という経験は、安心の材料に。

特に、自分の気持ちを言葉にするのが苦手な子は、うまく伝えられないことで周りから孤立してしまうことも。

だからこそ、入学前から「自分の気持ちを伝える練習」や「困ったときの声のかけ方」を、少しずつ練習しておくことが大切なんです。

我が家の娘も、幼稚園ではその場で気持ちを言えず、帰宅してから「今日○○されて嫌だった…」と教えてくれることが何度もありました。

また、「先生に言いたかったけど、他の子と話してたから…」「先生が忙しそうだったから…」と伝えきれなかった経験も。

でも、トラブルが起きたときに一番よく状況を知っているのは、その場にいる先生。

だから、「必ず先生に伝えようね」「お友だちにも、自分の気持ちは伝えないと伝わらないよ」と、日常の中で少しずつ話しています。

最近では、困ったことがあったとき「自分で言ったよ」と報告してくれるようになり、娘の中にも小さな自信が芽生えてきたように感じます。

伝えることは、繊細な子にとって勇気が必要な行動です。

だからこそ、入学前から「言ってみる練習」「伝えていいという経験」を重ねることが大切。

子どもが安心して新しい環境に飛び込めるよう、コミュニケーションの小さな準備を始めましょう。

④困った時に助けを求める練習

困ったときにちゃんと「助けて」と言える力を育てることは、小学校生活を安心して送るためにとても大切です。

繊細な子や特性のある子は、我慢してしまったり自分の気持ちを言葉にするのが苦手なことがあります。

でも、どんなに困っていても小学校の先生が必ず気づいてくれるとは限りません。

だからこそ「自分で助けを求める力」を育てておくことは、子どもが自分を守る手段にもなります。

その練習は、日常のちょっとしたやりとりからでもできるんです。

子育て中のあるあるだと思うのですが…

「ママ、麦茶!」「ママ、ティッシュ!」って言われること、ありませんか?

言いたいことはすごくわかるけれど、私はあえて「麦茶がなぁに?」「ティッシュがどうしたの?」と返しています。

なぜなら、学校で「先生、えんぴつ!」と言っても、それでは通じないから。

自分がどうしたいのか、何をしてほしいのかを伝えることを教え「ママ、麦茶飲みたい」「ママ、ティッシュ取って」と言い直してもらうようにしています。

日常のやりとりが、学校生活の困ったを乗り越える力になると信じて。

「助けを求めること」は恥ずかしいことでも弱いことでもなく、自分を守る大切な力。

だからこそ、家庭の中で「どうしてほしいかを言葉にする」習慣を育てていきたいですね。

学校という新しい世界で、安心して「助けて」と言える自信を、少しずつ育てていきましょう。

⑤失敗への耐性をつける経験

入学前に「失敗しても大丈夫」と感じられる経験を積んでおくことは、子どもの心の安定につながります。

繊細な子や完璧主義な子ほど、うまくいかないことを「自分が悪い」と思いがちです。

たとえ小さな失敗でも、大きなショックとして受け取ってしまうことがあります。

だからこそ、「失敗してもいいんだよ」「もう一度やってみよう」という声かけを重ねて、失敗も成長の一部だと感じられるようにすることが大切です。

「失敗しても大丈夫」という安心感は、新しい環境への適応力や挑戦する力を育ててくれます。

娘は、折り紙がうまく折れなかっただけで「もう!(娘)の手ヤダ!上手じゃない!」と怒ってしまうことがあります。

そんなとき私は「いっぱい練習して上手になるんだよ」と声をかけます。

すると「もう1回やってみる」と気持ちを切り替え、挑戦する姿を見せてくれます。

そして、上手に折れたときにはドヤ顔と満面の笑みです!

クイズの答えを間違えたときも「まちがえちゃった…」としゅんとしてしまうことがあります。

「間違ってもいいんだよ」と伝えると、本人も「当てたかった…」と悔しそうにしつつも少しずつ受け止められるように。

面白いのが、私がうっかりミスをしたときには「ママ!失敗しても大丈夫!失敗は成功のもとだから!」と慰めてくれるんです。

保育園で覚えてきたことわざを、自分の言葉にできているのだなと感動しました。

この言葉を、いつか自分自身にも自然に言えるようになってくれたら…と願っています。

失敗しても立ち直れる強さを育てるために日々の小さな経験を大切にしていきたいですね。

⑥気持ちを言葉で伝える練習

繊細な子ほど、「気持ちを言葉で伝える練習」をしておくことが大切です。

繊細な子は、嫌なことや悲しいことがあっても言葉にできずに我慢してしまう傾向があります。

周りからはいい子に見えることも多く、実は困っていることに大人が気づけない場合も。

けれど、自分の気持ちを言葉にできるようになると人間関係がぐっと楽になります。

「イヤ」「かなしい」「うれしい」と言葉にすることは、自分を守り、相手との関係を築くうえで大切な第一歩です。

ある日、娘が「幼稚園でお友だちにイヤなことをされた」「○○って言われて悲しかった」と話してくれました。

でもその場では何も言えなかったそうです。

私は「教えてくれてありがとう」と伝えたうえで、「自分が思っていることを言わないと、お友だちには伝わらないよ」と話しました。

それからも、話してくれるたびに気持ちを整理しながら、言葉にする練習を重ねました。

すると数ヶ月後、先生から「最近はお友だちの目を見て、自分の気持ちをちゃんと伝えていますよ」と嬉しい報告が!

娘が自分の言葉で思いを伝えられるようになったことが、何よりも成長の証に思えました。

「言わなくてもわかってほしい」ではなく、「言えばわかりあえる」関係を作るために!

気持ちを言葉にする力は、一生もののコミュニケーションスキルです。

子どもが安心して自分の気持ちを伝えられるよう、普段のやりとりから練習してみましょう。

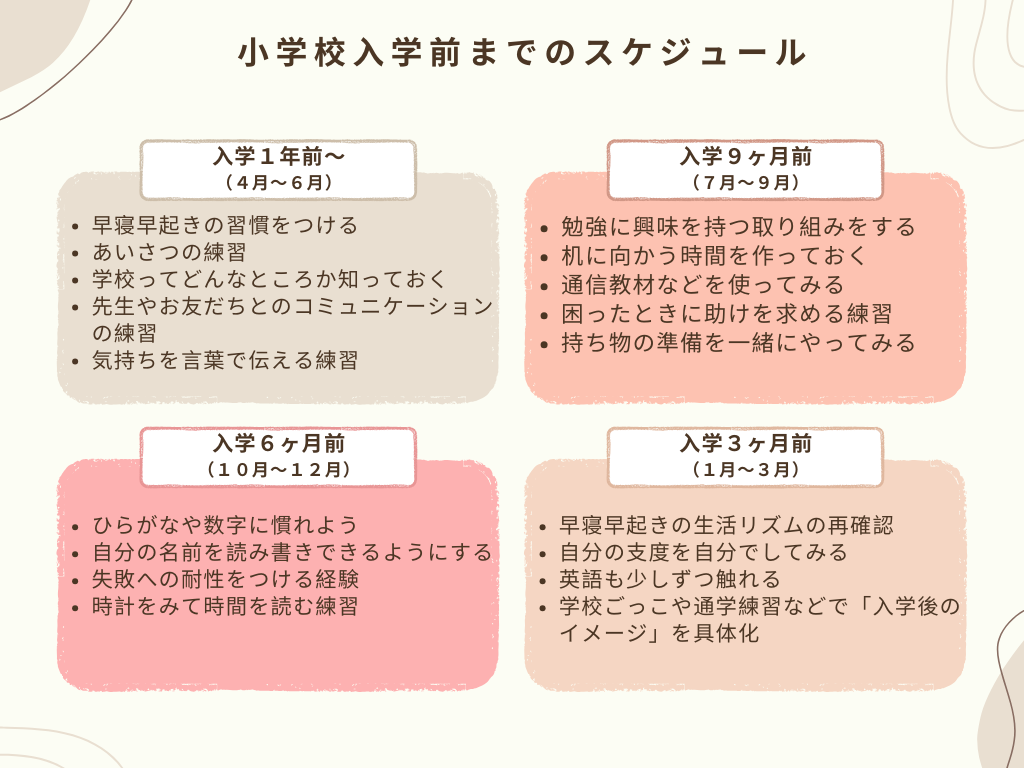

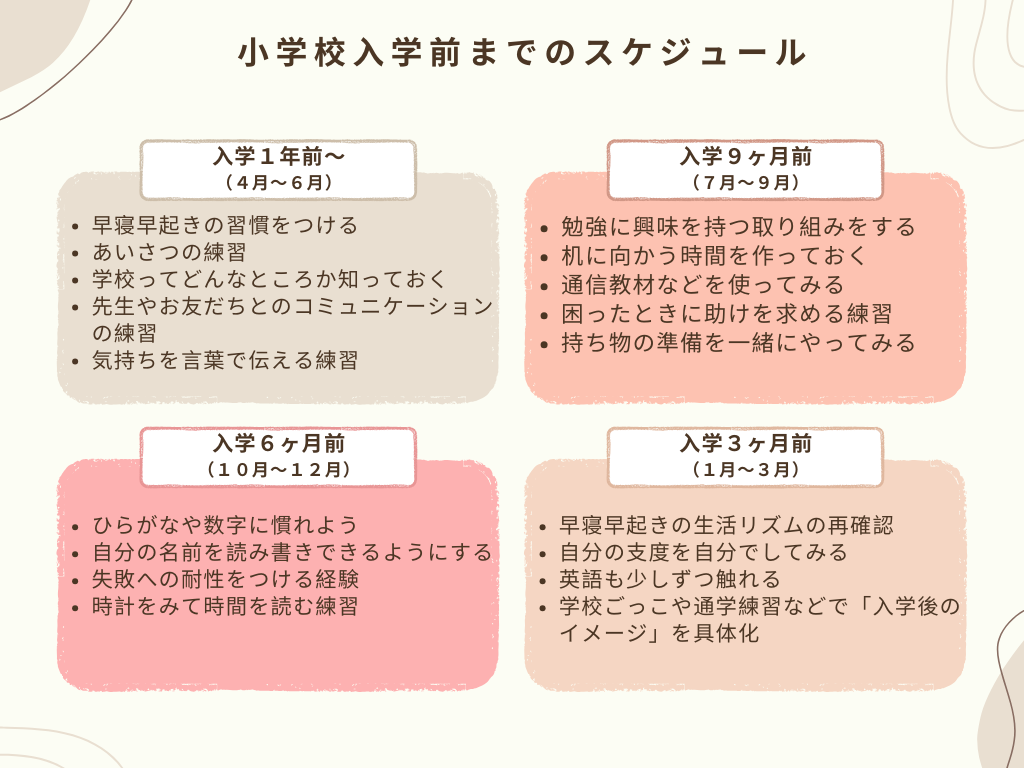

小学校入学前までにやっておくべきことのスケジュールまとめ

小学校入学前の1年間でやっておくと安心なことを時期ごとにまとめました。

親子で無理なく「大丈夫かも」って思えるようになるように、1つずつ取り入れていきませんか?

入学1年前〜(4月〜6月)

- 早寝早起きの習慣をつける

- あいさつの練習

- 学校ってどんなところか知っておく

- 先生やお友達とのコミュニケーションの練習

- 気持ちを言葉で伝える練習

入学9ヶ月前(7月〜9月)

- 勉強に興味を持つ取り組みをする

- 机に向かう時間を作っておく

- 幼児ポピーなど通信教材を使ってみる

- 困ったときに助けを求める練習

- 持ち物の準備を一緒にやってみる

入学6ヶ月前(10月〜12月)

- ひらがなや数字に慣れよう

- 自分の名前を読み書きできるようにする

- 失敗への耐性をつける経験をする

- 時計をみて時間を読む練習をしよう

入学3ヶ月前(1月〜3月)

- 早寝早起きの生活リズムの再確認

- 自分の支度を自分でしてみる

- 英語も少しずつ触れる

- 学校ごっこや通学練習などで「入学後のイメージ」を体験してみる

小学校入学前にやっておくことで繊細っ子の不安をなくしましょう!

小学校入学前にしておきたいこと15こを紹介しました。

- あいさつの練習

- 早寝早起きの習慣を身につける

- 机に向かう時間を作っておく

- 持ち物の準備を一緒にやってみる

- ひらがなに慣れよう

- 数字に慣れよう

- 自分の名前を読み書きできるようにする

- 時計をみて時間を読む練習

- 英語も少しずつ触れる

- 勉強に興味を持つ取り組みをする

- 学校ってどんなところか知っておく

- 先生やお友だちとのコミュニケーションの練習

- 困った時に助けを求める練習

- 失敗への耐性をつける経験

- 気持ちを言葉で伝える練習

小学校入学って、今までの環境とガラッと変わります。

繊細っ子だからこそ「安心できること」「見通しが持てること」があると入学後の行き渋りが減るんです。

私も娘の幼稚園行き渋りを体験して実感しました。

繊細な娘は親の不安な気持ちを感じ取ってしまうので、できるだけ楽しく取り組むように心がけてます。

ときどき、成長してほしい気持ちから叱ってしまい反省することありますが。

完璧じゃなくていいんです!

1つずつ「安心」を増やす気持ちで、親子で楽しく取り入れてみましょう!